In un panorama dominato da collezioni veloci, filiere opache e storytelling costruiti a tavolino, ci sono ancora voci che scelgono il silenzio del lavoro quotidiano, la coerenza delle piccole scelte, il coraggio delle rinunce. È il caso di Michela Meni, fondatrice di Michelamenistudio, un brand nato nel dicembre 2020 quasi per caso — o forse per necessità: quella di creare qualcosa che somigliasse davvero a sé stessa.

Dall’uso intelligente dei tessuti deadstock alla produzione locale, dal rispetto per il lavoro artigianale alla costruzione di un’estetica intima e senza tempo, il suo percorso racconta come la sostenibilità possa essere più di una strategia: una visione concreta, etica e profondamente femminile del fare moda.

Gaiazoe l’ha intervistata:

Com’è nato il suo nel mondo della moda sostenibile e cosa l’ha ha spinta a scegliere questa direzione piuttosto che seguire un percorso più tradizionale?

Il mio percorso è nato nel dicembre 2020, da un intreccio di coincidenze, desideri e voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. In quel periodo, ho deciso di provare a riproporre alcuni capi rivisitati che facevano parte del mio guardaroba. Mi dispiaceva rispondere “è vintage” oppure “era di mia mamma” alle tante richieste ricevute da donne e follower che da tempo apprezzavano il mio modo di vestire.

Così ho pensato: perché non provare a realizzarli io, per loro?

Tuttavia, mi sono subito scontrata con un ostacolo concreto: il costo elevato dei tessuti. I minimi d’acquisto e le metrature richieste erano fuori dalla mia portata. Era un esperimento, sì, ma doveva essere misurato e compatibile con le mie possibilità.

La svolta è arrivata con una scelta che all’inizio mi sembrava obbligata, ma che si è rivelata preziosa: utilizzare tessuti deadstock. In questo modo ho avuto accesso a materiali di altissima qualità, provenienti da surplus produttivi di grandi aziende, disponibili in quantità limitate. Perfetti, quindi, per creare capsule collection in piccole serie, raffinate e autentiche.

Questa soluzione non solo rendeva il progetto economicamente sostenibile, ma introduceva fin da subito un approccio etico e responsabile basato sul recupero e sul riuso di risorse esistenti: un primo passo concreto verso una visione della moda più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

All’inizio ero un po’ spaventata: temevo di non riuscire a offrire quell’esperienza che avevo conosciuto lavorando in diverse realtà commerciali. Ma ho presto capito che quella scelta — apparentemente secondaria — era in realtà il cuore del mio progetto: una direzione non solo economicamente sostenibile, ma profondamente creativa e identitaria.

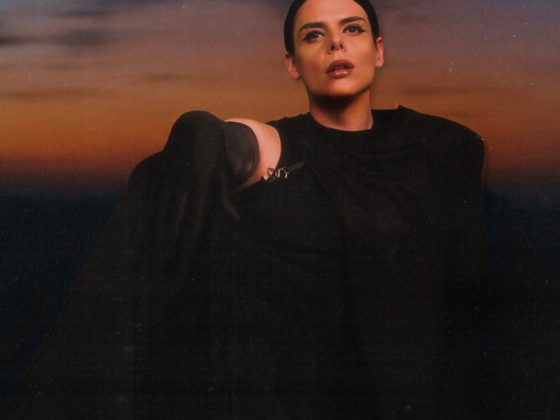

Michela Meni: un’icona di sostenibilità e stile

Come seleziona i fornitori e i partner con cui collabora per garantire un impatto etico e trasparente lungo tutta la filiera produttiva?

Scelgo con cura i fornitori e i collaboratori, privilegiando realtà locali, trasparenti e allineate ai miei valori. Credo profondamente nel lavoro artigianale e nella necessità di proteggerlo: per questo ho deciso fin da subito di produrre in Italia, senza nemmeno valutare l’ipotesi di delocalizzare.

Tutti i capi michelamenistudio – fatta eccezione per alcune categorie specifiche come t-shirt, felpe e bomber, che selezioniamo da un’azienda certificata – sono realizzati a pochi chilometri dalla nostra sede, in provincia di Bergamo.

Dietro questa scelta non c’è solo una questione logistica, ma un vero e proprio impegno etico. Negli ultimi decenni abbiamo perso una parte importante del nostro patrimonio manifatturiero, e con esso il valore di mestieri che hanno reso grande il Made in Italy.

Avendo lavorato fin da giovane in contesti molto simili – anche non sempre semplici – ho imparato quanto sia importante il rispetto per chi lavora. Oggi, a mia volta, cerco di costruire collaborazioni fondate sulla fiducia, sulla professionalità e sul riconoscimento reciproco. Ogni persona che contribuisce al mio progetto merita attenzione, cura e rispetto.

Qual è la sua visione di “lusso sostenibile”? È possibile conciliare estetica, artigianalità e rispetto per l’ambiente?

Credo profondamente che il vero lusso, oggi, sia creare, scegliere e indossare capi che abbiano una lunga vita. Un lusso fatto di gesti consapevoli, non di accumulo: perché ogni acquisto porta con sé una responsabilità. Conosciamo tutti – o dovremmo conoscere – l’impatto che l’intero ciclo produttivo tessile ha sull’ambiente. Eppure spesso ci si dimentica di ciò che accade dopo: lo smaltimento, il vero nodo critico dell’inquinamento legato alla moda.

Scegliere capi ben fatti, realizzati con materiali di qualità, significa rallentare questo meccanismo. Significa costruire un guardaroba più autentico, duraturo, meno soggetto a mode passeggere. È una forma di rispetto: verso chi quei capi li ha creati, verso il nostro corpo, verso il pianeta.

Per me, conciliare estetica, artigianalità e attenzione ambientale non è solo possibile: è imprescindibile. È il cuore del mio lavoro. Il lusso sostenibile non è rinuncia, ma equilibrio. È scegliere meno, ma meglio. È trovare bellezza nella coerenza, forza nella sobrietà, e piacere in ciò che ha davvero senso — e dura nel tempo.

Ispirazione anni 60 ma in maniera contemporanea

I suoi capi raccontano spesso una storia. Che ruolo ha la narrazione nella costruzione della tua identità di brand?

In realtà non ho mai pensato a una narrazione costruita a tavolino. Quello che faccio nasce in modo molto istintivo: creo i capi che avrei voglia di indossare, ma che fatico sempre più a trovare nei negozi. Capi semplici, classici, versatili, realizzati con materiali belli e di qualità. Una cosa che un tempo era normale, oggi sembra quasi un’impresa epica.

Mi ispiro spesso alla moda italiana degli anni ’60 e ’70, che trovo profondamente affascinante: una femminilità forte, riservata, elegante. Mai urlata. Una bellezza composta, che copriva anziché scoprire, perché non aveva bisogno di esibire. Quello stile raccontava una sicurezza che temo, oggi, si sia un po’ persa. Quando guardo le immagini di quegli anni, ritrovo una dignità e una personalità che mi incantano, e che cerco di riportare nei miei abiti, immaginando donne contemporanee vestite per davvero, eleganti e sensuali, estremamente femminili perchè sé stesse.

In questo senso, forse sì, i miei capi raccontano una storia. Ma non è una strategia di branding: è più una visione chiara e personale di cosa significhi, oggi, essere femminili. Non mi sento rivoluzionaria né visionaria, e non mi interessa inseguire “ciò che va di moda”. Semplicemente, mi emoziona quando una cliente mi dice che, indossando una mia gonna o una camicia, si sente bella. Quando mi confida che ha ricevuto tanti complimenti, soprattutto da altre donne. Ecco, credo che quella sia la mia vera narrazione: la bellezza che si riconosce e si condivide.

Quali sono le maggiori sfide che affronta oggi come fashion designer indipendente e sostenibile nel mercato italiano?

Le sfide, oggi, sono tante — ma se dovessi sintetizzarle, direi che le due principali riguardano la filiera e la cultura del vestire.

Essere una designer indipendente che lavora con materiali deadstock, senza grandi produzioni, significa spesso confrontarsi con fornitori abituati a numeri diversi. Il mio processo è lento, distribuito su più mesi e su piccole quantità, e questo comporta costi più alti e una certa fatica nel trovare interlocutori pronti a sposare questa visione. La sostenibilità non è solo una scelta etica, ma un modo concreto di lavorare in equilibrio tra desiderio creativo e rispetto per le risorse, che richiede però una costante capacità di adattamento.

L’altra sfida è educare le clienti a un nuovo modo di pensare i vestiti: non più legati alla taglia o alla moda del momento, ma alla vestibilità, al comfort, alla bellezza che ogni corpo può esprimere a modo suo. Anche io, che sono molto magra, so bene che non tutto mi dona allo stesso modo — e mi piacerebbe che le donne si sentissero libere di scegliere ciò che valorizza davvero la propria fisicità, senza farsi condizionare dal numero sull’etichetta. Credo fortemente che la bellezza stia nella varietà delle forme, non nella loro standardizzazione.

Ha notato un cambiamento nella sensibilità del pubblico verso la moda etica? Chi è il suo cliente ideale?

Sì, credo che un cambiamento ci sia stato — lento ma costante. Negli ultimi anni si è fatta strada una maggiore consapevolezza verso la moda etica e sostenibile: molte donne iniziano a interrogarsi non solo su cosa acquistano, ma anche su come e dove un capo viene prodotto. È un percorso lungo, certo, e non privo di ostacoli, ma qualcosa si è mosso.

Le mie clienti ideali sono donne che hanno scelto di indossare abiti che le facciano stare bene, che raccontino qualcosa e durino nel tempo. Sono attente alla qualità, alla vestibilità, ai materiali. Forse acquistano meno, ma scelgono meglio: non cercano più il capo “usa e getta” — come accadeva nella mia generazione, cresciuta nel pieno boom dei colossi del fast fashion— ma desiderano un guardaroba che le rappresenti, che sappia valorizzarle, farle sentire a proprio agio e più sicure di sé.

Come bilancia creatività e sostenibilità, considerando che spesso i vincoli etici possono limitare alcune scelte progettuali?

Non bilancio: scelgo, e a volte rinuncio.

La sostenibilità non è per me un vincolo, ma un punto di partenza. Certo, comporta delle limitazioni — soprattutto se si lavora con tessuti di recupero, come faccio io — ma sono limiti che accetto, e che anzi stimolano la mia creatività. È un esercizio di coerenza continua: preferisco rinunciare a un’idea, piuttosto che forzarla sacrificando la qualità o la responsabilità etica che sento di avere nel mio lavoro. È un equilibrio che si raggiunge proprio abbracciando il limite, non cercando di aggirarlo.

Cosa pensa del greenwashing? Come può un brand davvero autentico distinguersi in un mercato in cui la sostenibilità è diventata anche uno slogan?

Di greenwashing ce n’è ovunque, in ogni ambito e contesto sociale. Chi vuole approfittarsene c’è sempre stato, ma oggi qualcosa è cambiato: è cambiato l’acquirente. Abbiamo strumenti per informarci, per approfondire, per imparare a scegliere.

Non ho mai creduto nei sensazionalismi: preferisco chi parla chiaro a chi urla forte. Gli eccessi mi spaventano da sempre, e credo nel valore del buon senso.

Un brand davvero autentico non ha bisogno di slogan: ha bisogno di coerenza, trasparenza, rispetto. E, soprattutto, di onestà. Perché l’onestà, nel tempo, paga. Sempre.

Quali progetti futuri ha in cantiere? Ci puo anticipare qualcosa sulle sue prossime collezioni o collaborazioni?

Stiamo entrando in una fase davvero stimolante. Questa estate ci trasferiremo — pur restando nella nostra sede di via Trento 26, a Curno (BG) — in un nuovo spazio più ampio, luminoso e accogliente: un luogo che immagino come la casa pulsante del mio processo creativo. Un atelier vivo, in cui far incontrare idee, tessuti, persone.

Nel frattempo, abbiamo già avviato la prima produzione per l’autunno-inverno: una collezione che nasce come sempre dalla selezione attenta dei tessuti, in linea con un’esigenza crescente di coerenza estetica e sostenibilità. I tagli saranno essenziali, pensati per accompagnare i gesti quotidiani, con dettagli studiati per valorizzare fisicità diverse e offrire capi versatili, comodi, autentici.

Accanto a questo, sto progettando un ciclo di incontri dal vivo, dei piccoli workshop tematici che ruotino attorno alla moda vissuta in modo pratico e consapevole: parleremo di proporzioni, abbinamenti, materiali, ma anche di stile personale, di identità e di quel piacere che si prova nel riconoscersi davanti allo specchio.

Mi piacerebbe coinvolgere stylist e professioniste con cui collaboro da anni: credo molto nell’approccio corale, in cui ciascuna mette a disposizione la propria esperienza per rendere ogni momento formativo, arricchente e umano. Perché oltre alla bellezza e al senso di appagamento che lo shopping può dare, c’è un valore ancora più profondo: quello di imparare a sentirsi bene nei propri abiti. E un po’ anche in sé stesse.

(Intervista raccolta da Viviana Musumeci, founder di Gaiazoe.life)